![]()

もくじ アイロンプリントとは アイロンプリント・クラフト

’01後記 ’02後記 ’03後記 ’04後記 ’05後記 ’06後記 ’07後記 ’08後記 ’09後期 '10後記 ’11後記 '12後記 ’13後記 ’14後記

2010 Works 後記

● Fusion〜融合という意味 ≫

● ソウルタワーから、スカイツリーを見れば ≫

● 表裏・HYOURI ≫ new!

<Fusion〜融合という意味> 2010.1.17 記

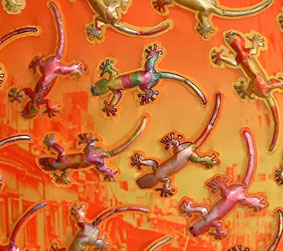

「Fusion era L&R」 〜アンティークの帯とヤモリが、面白かったので、また作ってみた。なかば偶然に手に入れた帯が、ヤモリと共生することによって、展開していく。時代や時間やこの帯を作った人の思いや、所有していた人の好み、そんな一見共通点などない偶然と必然が混在し、私の作るヤモリとグルグル混ぜ合わせて・・・そんな奇妙な空間が、とても面白い。最初からこういうものを作ろうとしていたわけじゃない。作っていくうちに、自然と展開し、融合し、だんだん形になっていく。こういう過程が私の創作そのもので、結果として作品になっていると思う。バラの画像は、ヤモリの模様と化している。今はそれでいい。

<センスが悪い素敵な色>

昔、洋服のセンスが全く無い人がいた。いつ見ても、美人が台無しだ。どうしてああいう組み合わせなのか、どうしてあの色使いなのか、ケバケバしさに仰天した。あの上着にあのスカートにあの靴とバッグはどうよ・・・好きなものだけ着ればいいってわけじゃない。しかし・・・今の私は・・・彼女が好きかもしれない。

どうみても、合いそうもない2つの帯だった。今凝っているアンティーク着物で、手に入れたものだ。使うのは、またの機会にしよう・・・この組み合わせは合わないし、ここにヤモリが入ったらどうなるのか・・・。それは昔の私では、非であったのだ。洋服のセンスで言えば、最低ではある。しかし、アートとしては、少し違う。センスのいい配色やデザインは、もううんざりなのだ。ならば、やってみるか。

<対で作ること>

一つならその意味は半減するだろう。相対する二つを意識しながら作るのは面白い。実際には全く合わないピンクとオレンジの2つの帯であった。そこで、オレンジの帯地の扱い方・紺地の分量・ヤモリの布の色と動き、微妙な所を相対し、工夫した。結果、ケバケバしくドロドロになりそうな所を、ギリギリ明るい感じになったと思う。帯地や着物地を利用するとしたら、この幅は定形になる。長さは変えられるが、この長さの一対がいい。私のひとつのシリーズになるだろうと思う。

<多チャンネル>

題名の「L&R」とは、レフトとライトのことではあるが、これは便宜上、付けた。展示に関しては、上下や左右や縦や横や、壁や床にも設置できるように作りたいと考えていた。私の作品はたいがいが上下がなく、縦でも横でも、違和感がないものが多い。だから実際、上下逆さまに展示しちゃったこともあるし、それでもかまわない。こういうことは、大事かもしれない。多チャンネルで表現すれば、上下左右など無くなるのは当たり前だから。

2010/1/20〜1/27 「第20回東京現展」 東京都美術館

展示はお任せした。この配置でも可である。

<デジタルを使ってできること>

私の作るヤモリは、一匹も同じ色はない。デジタルで、バラの画像を使っているからだ。バラは見えなくなってしまったが、その精神は引き継いている。この作品しか知らない人は、デジタルというより、手芸好きの人だと思うだろう。ほんとうは違う。手編みのセーターなど完成させたことも一度もない。こういう風にやりたいと思ったことをするために、縫ったり切ったりする作業が必要だったにすぎない。ただ、こういった作業は、絵を描いたりするのとは違った楽しさがある。こつこつやって、作業が進んで、作品が展開してくる。ヤモリはデザインを除いても、制作過程が15工程もあり、とても手間がかかるが、手仕事というのは、確実に進行する迷いのない楽しさである。今後の展開は、課題はある。進化できるか。挑戦したい。

<ソウルタワーから、スカイツリーを見れば> 2010.5.13記

「Fusion era Seoul&Tokyo」〜見るという行為は、面白い。見ていても見えないものもあり、見ようとしていないのに飛び込んでくるものもある。そういったものを拾い集め、私の感性と混ぜ合わせて。今はそんな作品作りをしていると思う。ヤモリは、共生と融合のアイテムだ。古い帯地を使った一連の作品は、時代が見え隠れする。今回は、場所。

<デジタル写真を使ってできること>

最近は、冬に韓国ソウルに行くのが恒例になっている。今年は南山のソウルタワーに登った。お天気が良く、山と川に囲まれたソウルが一望できた。高いところから景色を見るということは、多チャンネンルで表現するということに似ている。高い所から地上を見ると、たくさんの人の暮らしが、いっぺんに見えることになる。それぞれの人が、それぞれの思いを持って、それぞれの人生を歩んでいる。それをいっぺんに見ている私がいる。実際に見えたら面白いだろうな。私が多チャンネルで表現したいのは、こういう不思議な感じだ。この体験が作品のヒントになった。

日本では、スカイツリーが建設の真っ最中だった。311メートル建設中の頃、写真を撮りに行った。未完成の塔にわくわくした。この塔にたくさんの視線や思いが集中している。それを見ている私。この2つの体験がFusion=融合することになった。

<2010年冬 ソウルと東京 (C)keiko ogawa>

<進行するに従って展開する作品>

バックの最初の構想は、ソウルの写真だけで作っていた。ヤモリは手間がかかる。全体の構想が決まっていなくても、まずはヤモリに取りからないと間に合わない。バックが決まらなくてもどんどん進めていた。そんな中、東京スカイツリーを写す機会があり、その体験も融合させることになった。ソウルタワーから見た景色に東京のスカイツリーの風景が浮かんでいる。ソウルも東京もいっぺんに見える。たくさんがいっぺんに見え、1点をたくさんんが見つめる。そんな画面にヤモリが張りついている・・・うん、いいぞ、そんな感じ。ヤモリは大きなエネルギーに何となくへばりついている。こうして進行するに従って展開していった。

<試作>

初期の頃は全体を写真ぽく作っていた。モノクロームを主体に写真色を組み合わせていた。ヤモリたちは、そんな空間に光を与える。そんなつもりで、ヤモリを作り続けた。しかし、ヤモリを作るうちに、私はだんだん落ち着かなくなった。バックの暗さが、我慢できなくなったのだ。ヤモリは共生と融合を考えるアイテムなのだが、私のヤモリは、薄暗いところは好きではないようだ。エネルギーを見つけてはへばりつく性質らしい。ちょっとキモかわいく、ちょっと明るく、憎めないキャラなのだ。・・・今回は写真っぽくすることにしたのに・・・もうかなり進行しているのに・・・悩んだ挙句、思い切って、バックの画像を明るく、ケバく編集し直した。

<試作>

<試作>

エネルギー色のソウルと東京になった。私は、ようやく落ち着いて制作に没頭できるようになった。それから完成まで、集中力は途切れることはなかった。何か提言する必要があるとすれば、そうなっていないかもしれない。ただ、やりたいようにやったことは、間違いない。

<ヤモリは何モノか>

ヤモリは、気にいっている。ギラッとした色とか、チープな感じとか、ちょっと雑な感じとか。これがきっちりしっかり本物そっくりだったら、絶対に面白くない。私のヤモリは、ちょっとボッとして、ちょっと奇妙でかわいく、憎めないやつなのである。たくさん主張することもないが、明るさを好むらしい。ちょこっとへばりつくのが好き。ヤモリは、向こうの世界にはいない。あくまでこちら側に存在している。画面の奥と一体化したいのかと言えば、そうでもない。あくまでへばりついているのだ。何をしたいのか、私も問いてる。

ヤモリは私にとっても謎だらけの存在だ。光や電波にも思えるし、大衆にも思えるし、日々の生活や煩悩にも感じる。今回は、ヤモリの他に、ハートが出没している。これは、ソウルの写真をダイレクトにアイロンプリントしてある。写真の部分をちょっと入れたかったのと、ポップな感じを出したかったのと、流れを作りたかったのと、そんな理由から。ソウルタワーで見たたくさんの鍵とハートのメッセージが、そうさせたのかもしれない。

<創作ということは> 2010.5.20 記

大きな作品に求められることは、強い印象である。意識した、しないにかかわらず、出てくる強い何か。神経を研ぎ澄ますのか、時間をかけるのか、技術を投入するのか、・・・。創作の最中は、まっすぐばく進している。だが、ひとたび終われば、見て見てとはならないのである。アートをやるという事は、島や大陸や世界や宇宙や時代を創ることだ。壮大な夢を持って・・・。ただ人としてのいろいろな悩みや日常に翻弄されているだけで、創作になっていないこともある。時として日常の悩みで、心がいっぱいになってしまう事もある・・・本当はその先に行かなければいけないのに、だ。

だから創作をやると決めた時、決めたことがある。どんな時にも作品を創るということだ。そして、作品を仕上げるということ。当たり前のようだが、重要なことだ。いまさら、並大抵じゃないなあと感ずるのである。次だ次。

<「第66回現展」 国立新美術館>

![]()

![]() <表裏・HYOURI> 2010.11.29 記 new!

<表裏・HYOURI> 2010.11.29 記 new!

「HYOURI 1&2 」〜W杯やWBCやオリンピックや駅伝などが開催されると「にわかファン」が急増する。ブームに便乗して、盛り上がる人たちである。私はこういう人たちは、好きである。私の作るヤモリの性格は、にわかファンがいい。共生と融合が起こるには、皆が盛り上がって、エネルギーが集結することが大事なのだ。どこにでも出没し、どこにでも張り付いてみる。ヤモリはきっとそんな性格だ。

<にわかから展開する興味>

今密かにアンティークキモノブームなのだ。私もにわかに昭和初期の帯など集めている。そんな中、手に入れた丸帯。着用歴の見当たらない昭和初期の交織の大嶋織りの丸帯である。この大嶋織りというのが、面白いのでにわかではあるが研究している。そんな時代のついた帯にヤモリが張りつくと面白い。今作っているシリーズの一つである。

丸帯を手に入れて、使用しようとばらした。しかし、オークションで、前からほしかった柄のが出てきて、手に入れた。そしてまたばらしていて、とても驚いたのだ。二つの丸帯の表の柄は確かに違うが、色味の全体の印象はそんなに変わらなかった。しかし裏がまるで違ったのだ。ひとつは、いぶし金のような色味で、目が釘付けになった。裏を使うなんて・・・その時まで思いもよらない事だった・・・しかし・・・やってみるか。創作というのは、ここにたどり着くとどんどん進んでいくものだ。

<ウラを制作中>

<表と裏>

対で作るスタイルは、面白い。作り始めてみると、裏の方が強い印象を与えた。そこで、バランスをとるために、もうひとつ別のオレンジの帯地を使って表の印象を強く作っていった。結果、面白い対のバランスになったと思う。

<オモテ>を制作中

<不可思議なこと> 2010.11.29 記 new!

美術館で、展示をしていた時である。不思議な空間が生まれた。そして創作の不思議を理解することとなった。賛否両論はある。さあ、また一歩一歩歩いて行こう。

<2010/11/23〜28 「第42回千葉現展」 千葉県立美術館>

もくじ アイロンプリントとは アイロンプリント・クラフト

’01後記 ’02後記 ’03後記 ’04後記 ’05後記 ’06後記 ’07後記 ’08後記 ’09後期 '10後記 ’11後記 '12後記 ’13後記 ’14後記

BACK HOME GALLERY

Copyright © 2001-2022 Keiko Ogawa All Rights Reserved.